Resolution and Magnification (Japanese text only)

顕微鏡の能力 その1 ~分解能と倍率~

基礎編でも簡単に触れている通り、顕微鏡の能力を決定する機能は、「2つあるものをしっかりと2つと見分けられているか」、「その見分けられたものが見やすい大きさに見えているか」、「そして見えているものがはっきり見えているか」、という「分解能」「倍率」「コントラスト」にある。

この顕微鏡の能力を決める3つの機能は、単独で成り立っているものではなく、それぞれ関わりあって成り立っている。

1.分解能と倍率

分解能は対物レンズの開口数と波長で決まる定義があることは基礎編で述べた。しかし、分解能が十分であっても目で観察するには、目の分解能(約0.1mm)以上に拡大されていなければ、分解している像を見ることができない。また、像が見えるためには、ある閾値を超えた明暗(コントラスト)も必要になる。ここでは、「見分けられているか」について一歩踏み込んで述べる。

1-1.分解能(δ)の考え方

試料が自ら発光しているか、透過照明のように背後から照明されているかによって分解能の表し方が異なる。分解能については、以下に3つの代表的な考え方がある。

レイリー(Rayleigh)の分解能

試料が光る2つの輝点であることを前提にした分解能の考え方である。基礎編で紹介しているものは、レイリーの分解能といわれ次の式で表される。

λは、照射している光の波長である。人間の目に感じる波長は400nm~700nm程度(可視光線)のため、ふつうは目視の分解能を出すために550nm(緑色光)で計算する。

この式は、レンズの収差や試料の状態などを無視し、照明は、垂直や斜めに入ってくる位相がランダムに収束する光(インコヒーレント:自然界に存在するほとんどの光の状態。干渉性がない光)が当たることを前提としている。顕微鏡で空間的に離れた2つの点を区別できる限界値に定義されている。

この値の考え方は、まず、極めて小さい丸い輝点から出た光を、レンズにより集め結像させた点を作る。点は円形に広がった回折像となる。次に、輝点の場所を少しだけずらした状態を考える。すると、2つの輝点が2つの円形像になるように描ける。(図1)

この2つの円形像を判別できる最小の距離が、このレンズの分解能である。ちょうど2つの円の中心が相互の半径上にくるときと定義されている。

図1 レイリーの分解能の考え方

用語解説

【波長の単位】

- 1mm=1000μm

- 1μm=1000nm

アッベ(Abbe)の分解能

試料が照明されていることを前提にした分解能の考え方である。照明された物体の像の分解能について考察され求められたものがアッベの分解能と呼ばれている。

この分解能は試料を照らす光源を、波長、位相のそろった平行光線(コヒーレント:レーザー光のような位相が合っている光)という特殊な照明条件下の理想的な状態で求めている。レイリーと同様に、収差などのレンズの性質や試料の影響は考慮していない。 |  図2 干渉による像の形成 |

ホプキンス(Hopkins)の分解能

光学顕微鏡で分解能を求めるには、レイリーとアッベのいずれかの定義に従うと考えてよいが、照明光の開口数によって分解能に違いが出ることを理解しておく とよい。顕微鏡は、コンデンサーから出る光で試料を照らす。基礎編でコンデンサーの開口数に触れたのも、対物レンズの開口数と同様、分解能を決める大切な数値 となるためである。この2つの開口数が分解能に影響を及ぼしていることが、ホプキンスによってまとめられ、分解能を求める公式を定義している。

このグラフから、r=1.4のときKは約0.58となり、最も高い分解能が得られたことがわかる。これは、コンデンサーの開口数を対物レンズの開口数の 1.4倍にすれば、最も高い分解能になることを示している。コンデンサーの開口数は、コンデンサー絞り(開口絞り)の開閉によって変化させることができる。こ のような調節によってわずかながら分解能も変化しているということになる(顕微鏡の基礎知識 応用編_顕微鏡の能力 その2 ~コントラスト・画質を決める要素~ 2-3.開口絞り 参照)。 |  図3 顕微鏡の分解能係数 |

表1 分解能の定義

| 公式 | 照明光 | 照明の質 | 観察 | コンデンサー開口数と対物レンズ開口数 | |

|---|---|---|---|---|---|

| レイリー |  |

インコヒーレント

(干渉しない) | 独立した2つの光点 |

蛍光観察

暗視野観察 |

コンデンサー開口数

≫対物レンズ開口数 |

| アッベ |  |

コヒーレント

(可干渉性) | 背後から照明された黒い紙の2穴 | 明視野観察 |

コンデンサー開口数

≪対物レンズ開口数 |

| ホプキンス |  |

パーシャル

コヒーレント (部分可干渉性) | 上記の中間 |

1-2.コンデンサーの開口数が分解能に与える影響

コンデンサー

の開口絞りを絞ると、分解能は劣化してコントラストが向上する現象がある。

この現象を、明暗のタテ縞模様のパターン(図4)を顕微鏡で明視野観察した場合の見え方で模式的に表してみる。

![[図4 試料のパターン 図5 コンデンサ開口数≧対物レンズ開口数 図6 コンデンサ開口数≪対物レンズ開口数]](https://static5.olympus-lifescience.com/data/Image/Learn/03/045/img_10.gif?rev=620B)

(1)コンデンサーの開口数≧対物レンズの開口数の場合(図5)

粗いパターン:図6より弱いコントラストの像になる。

精細なパターン:コントラストは低いが分解して見える。(実観察では、図7aに相当)

(2)コンデンサーの開口数≪対物レンズの開口数の場合(図6)

粗いパターン:強いコントラストの像になる。

精細なパターン:観察できないくらいにコントラストが弱いか、コントラストがない(見えない)。(実観察では、図7cに相当)

このことは、コンデンサーの開口絞りを絞っていくと、対物レンズの開口数で決まる分解能が悪くなると共に、コントラストが向上する現象にも対応している。(図7

a、b、c)

アッベの分解能が、開口絞り最小のときの分解能を示し、ホプキンスの分解能が、開口絞りに応じた分解能を示す、とされるのはこのような事情によっている。

図7の作例写真で、実用上留意すべき点を以下に示す。

また、写真の珪藻は染色標本ではないが、濃い染色標本と同等なコントラストのものである。

- 濃い染色標本(強度変調の強い振幅標本)の場合は、コンデンサー開口数は対物レンズ開口数の70~80%位になるよう開口絞りを調整すると、分解能とコントラストのバランスがよい。(図7b)

- 薄い染色標本(強度変調の弱い振幅標本)の場合は、コンデンサー開口数を対物レンズ開口数の50%位にするとコントラストのよい像で観察できる。(図7bに近い見え方になる)

- コンデンサー開口数を対物レンズ開口数に対して50%以下に絞り込むと、分解能が悪化し像のエッジのくまどりが強くなり不自然な像になる。(図7c)

1-3.分解能の限界

前述の公式でもわかるように、開口数と波長が顕微鏡の分解能を左右する要素となる。また、対物レンズの開口数は決まっているため(最大で1.4~1.65)、さらに分解能を上げるとすると、照射している光の波長λを短くするしかない。

人の目で感じられる光は可視光線で、その中でも短い波長は約400nmである。可視光線を使っている限り分解能の限界は≒0.2μmよりは小さくならないことになる。これよりも接近している2点は、光学顕微鏡では2点として判別することはできない。紫外線顕微鏡は、紫外線を使ってλを小さくして分解能を上げる顕微鏡である。(光の回折によって決まる分解能の限界を超える方法については別書にゆずる。)

図8 可視光線領域

1-4.有効倍率

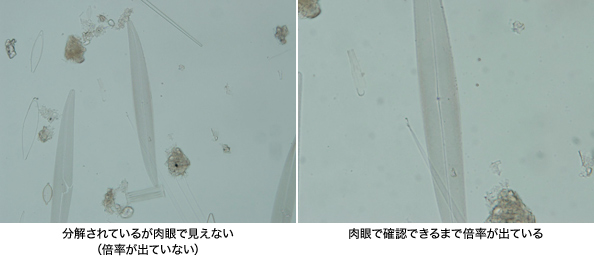

限界分解能の0.2μm(NA1.40の場合)を、どうやって見るかを考えた場合、人が肉眼で識別できる分解能(約0.1mm)まで拡大するには、対物レンズの倍率だけでは足りない。そこで更に接眼レンズで拡大する。倍率が足りないと、画像は分解しているが肉眼では見ることができないという状態になる。肉眼で正しく観察できる倍率の目安が有効倍率である。

有効倍率は、目視観察において対物レンズの開口数と総合倍率から次の範囲が有効とされている。この範囲であれば、対物レンズで解像している像が十分に目で見える大きさに拡大されていることになる。なお、1000NAより大きい倍率をバカ拡大(バカ倍率)という。(顕微鏡の基礎知識 応用編_顕微鏡の能力 その2 ~コントラスト・画質を決める要素~ 2-3.開口絞り参照)

また、デジタルカメラで撮影するときは、CCDのピクセルサイズが撮影倍率を決定する要素となる。

図9 倍率による分解能の違い

コラム:横倍率と縦倍率

顕微鏡観察でいう倍率は、光学系によって生じる像と試料の大きさの比である。この倍率は、光軸に直角な長さに対する倍率のことで横倍率といい、光軸に沿っ た長さに対する倍率を縦倍率という。レーザー顕微鏡では、球体の試料を3次元像構築したときに縦倍率のためにラグビーボール状の像になる。通常、倍率とい えば横倍率を指す。 |  図10 横倍率、縦倍率の求め方 |

図11 球体を観察するときの倍率イメージ

参考

【顕微鏡用デジタルカメラの画素数に対する考え方】

顕微鏡写真を撮る場合、像は、対物レンズと撮影レンズ(顕微鏡の基礎知識_顕微鏡の構成と仕様 その2 ~観察系(接眼レンズ・撮影レンズ)~ 1-3.撮影レンズ(カメラアダプタ) 参照)によってCCD上で結像される。像側の分解能(⊿)をCCDの1画素とした場合、分解能が正しい位置関係でCCD上で結像せず2点分解されないことがある。このため、CCDの1画素のサイズを分解能の1/2以下になるようにすると、対物レンズが2点分解したものを正しい位置関係で見ることができる。

図12 分解能とCCD1画素サイズ

一般的な写真撮影では、画素数が大きいほど細部まで写り、解像度の高い画像が得られる。しかし、顕微鏡写真では、細部の描写は対物レンズの分解能に依存するため、画素数を大きくしても対物レンズの分解能より細部を撮影することはできない。

⊿=δ×M、δ:分解能、M:撮影倍率

Sorry, this page is not

available in your country.